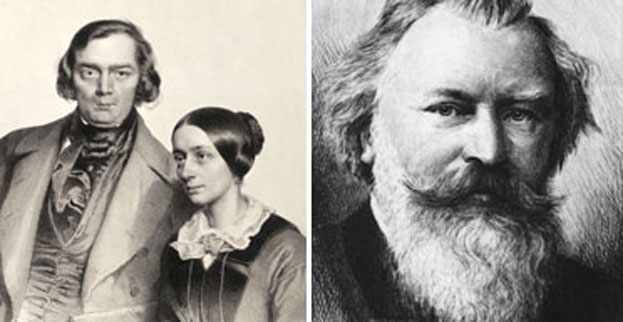

Los dos amores de Clara

Imaginen ustedes una niña de 11 años.

Una niña muy inteligente. Fuera de lo común. Hermosa. Una niña prodigio. Esa niña es, además, pianista. Y para que desarrolle sus facultades como merece, su papá le contrata a un profesor particular y que así la niña mejore.

La niña se llama Clara.

El profesor, Roberto.

E, imaginen, que Roberto, a pesar de tener casi diez años más, se enamora. Ella no es como las demás. A pesar de sus poquitos años, es fascinante. Y cuando Clara tiene 14 años ya tiene, además, el corazón de Roberto en la mano. Cuando cumple 16, ambos no aguantan más y Roberto le pide permiso al papá formalmente para el matrimonio.

Pero el papá, claro está, se enfada mucho y remucho y les dice que no, que ni en sueños, que lo olviden, que ella es rica, inteligente, prometedora y él pobre, justito y músico. Que no albergue esperanza alguna. Como en El amor en los tiempos del cólera, el papá se lleva a Clara que ya tiene 16 años de gira por Europa para que dé conciertos y se olvide de su Roberto. Como en El amor en los tiempos del cólera, ellos perpetúan su amor a base de cartas y más cartas, como si el lenguaje de la música entre músicos y compositores estuviera vedado. Se escriben se escriben se escriben.

Pero el padre que no.

Así que deciden llevarlo todo a los tribunales. Y después de tiempo y tiempo, la justicia da la razón a Clara y Roberto. Pueden casarse a pesar de no tener el consentimiento del padre. Eso sucede un día antes de que Clara cumpla los 21, que es la fecha en la que ya no necesitaría la autorización paterna. Pero están enamorados, y llegar un día antes al resto de la vida con el ser amado es un mundo.

Y se casan,

…y lo celebran, y se arriman mucho tanto que van teniendo nenes, hasta ocho. Clara es feliz. Ayuda a Roberto a abrir su mente, sus miras, hacia nuevos paisajes que él nunca había soñado. Compone. Compone mucho. Y ella, magnífica pianista, muestra al mundo su trabajo.

Pero.

Pero Roberto no está bien de la cabeza. De verdad. No está nada bien. Muertes familiares le habían hecho cometer alguna tontería de joven. Se ponía depresivo, gris, agreste algunas veces. Oía voces. Los médicos de hoy le dirían trastorno bipolar, episodios paranoides y depresión. Los de aquel entonces, efectos secundarios de su sífilis. Y le alimentaron a base de mercurio para cuidarle.

Aún así, cuando Roberto estaba bien, eran todos muy felices y se volcaban en componer, escuchar, escribir, amar.

Imaginen que un soleado día de 1853, cuando ya llevaban casados Clara y Roberto muchos años, aparece un tal Juan. Algo feuchillo para los cánones de la época pero brillante. Algo oscuro. Con un mundo interior tan basto que no había forma de abarcarlo. Y resultó que también componía. ¡Y de qué manera!

Ese luminoso día de 1853 ocurrieron dos cosas reseñables.

1.- Clara se enamoró perdidamente de la música de Juan

2.- Juan se enamoró perdidamente de la personita que era Clara.

Y eso fue un problema. Juan y Roberto se hicieron muy amigos, se admiraban mucho mutuamente, se escribían, se influían en sus músicas, se seguían a nuevos caminos.

Y los dos amaban a Clara.

Pero Clara amaba a sus hijos, a Roberto y a la música de Juan.

Pero no a Juan.

Pasó el tiempo.

Roberto, recayó. Bueno. Recayó, cayó y calló. Recayó una fría tarde de febrero de 1854 y, en una de sus crisis, se tiró al Rin en flagrante intento de suicidio. Le sacaron, pero ya no se recuperó, se quedó ido y ausente. Ingresado en una institución para gente frontera, gente fuera de lo común. Lo que casi todos llaman Gente loca. Allí se quedó, ya. Juan fue a ayudar a Clara con sus hijos, con su marido, con sus cosas. Se comió las ganas de besarla y a cambio le compuso adagios no muy troppos para trompa. Ejerció de amigo fiel de la pareja. Estuvo donde le correspondía.

Y Roberto murió.

1856.

Comido por la locura, las alucinaciones, la sífilis.

Y, claro, Juan lo pasó fatal. Lo pasó así de mal porque, por un lado, se le había muerto un querido amigo. Y un gran compositor. De los mejores. Y Clara estaba tan triste. Y los niños. Y él. Todo era infelicidad.

Pero por el otro, no sé. Tal vez. Ahora. Aunque estuviera mal pensarlo. Aunque le diera vergüenza. No sé. Imaginen que pensó que a lo mejor, ahora, Clara tendría ojos para él. Poco a poco. Sin prisa. Cuando todos se fuesen recuperando de la huida al otro mundo de Roberto. Tal vez, en un tiempo, encontraría los recovecos donde cultivar su pequeño huerto de alegrías.

Pero todo a su tiempo. Primeramente quería componer una bella música para su amigo muerto. Un réquiem. Pero no especialmente triste, ni dramático. Sin Confutatis, ni latín, ni alusiones al más allá. Un réquiem mundano. Poco a poco.

Y pasó que Clara estaba enamorada de la música de Juan, pero no de él. Y que aunque no estaba Roberto, dedicó su vida a dar a conocer la obra de su amor muerto, y también la de Juan, que componía maravillosamente.

Y pasó que Juan se quedó tan herido que no quiso volver a revolcarse en el fango del amor nunca más. Y estaba lleno de vergüenza por desear a la mujer de su mejor amigo. Y hastiado de decepción de acariciarla sólo con las notas de sus músicas. Esos eran sus besos. Ahí sí que se dejaba llevar Clara. Cerraba sus ojos y era suya. Pero en cuanto sonaban los últimos sonidos del concierto, Clara volvía a ser de Roberto. O de la memoria de éste.

Y esa música de réquiem que quería componerle a su amigo, comenzó a agostarse y empeñarse en no salir.

Pasó el tiempo. Mucho tiempo. Y Juan se oscureció.

Un triste día de 1865, la madre de Juan pasó a mejor vida. O a una vida distinta, quién sabe. El caso es que Juan, desbordado por la pena de la pérdida de Roberto, de la pérdida de su madre, de la pérdida de Clara, acabó por fin esa música que empezó tantos años antes.

La música de las pérdidas

Y así nació este Réquiem alemán, preñado de dolor, de ausencia, de presencias, de amores desgranados, de vergüenza, de aceptación en resumen, de mansa melancolía. Una música que, lejos de entristecer, conforta.

Por cierto, en la historia grande, la de los libros, no se llamaban Clara, Roberto y Juan.

Eran Clara Wieck, Robert Schumann y Johannes Brahms.

Pero para una historia pequeña como ésta, importa poco

Como datos de esos que dan los historiadores, cuentan que el preestreno fue un fracaso, porque un partidario de Wagner (existía cierta rivalidad entre ellos) se hizo con el puesto de timbalista y reventó el concierto a base de tamborazos a destiempo.

El estreno real, un éxito clamoroso.

Una celebración del desamor.